目次

はじめに

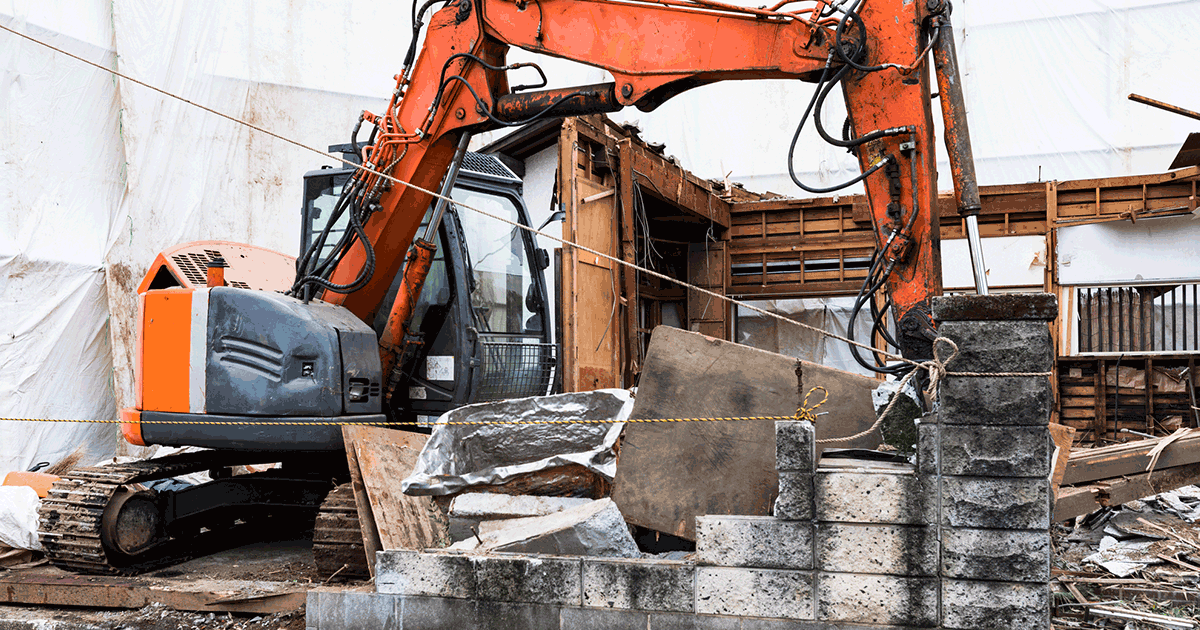

空き家問題が深刻化する中で、「行政代執行」という言葉を耳にすることも増えてきました。空き家に対する行政代執行とは、危険な状態にある空き家に対して行政が強制的に解体する措置のことで、所有者にとって非常に大きなリスクとなります。

また、行政代執行の際にかかる費用は所有者に全額請求され、支払わなければ財産を差し押さえられる可能性があるため注意が必要です。

本記事では、空き家の行政代執行の基礎知識と実際に行われるまでの流れ、行政代執行を回避するための対策を解説します。

行政代執行は決して他人事ではありません。空き家を放置することで思わぬ出費や法的リスクにつながるため、ポイントを押さえておきましょう。

1章 空き家の行政代執行とは?

行政代執行とは、所有者が義務を果たさない場合に、行政が代わりに空き家の解体などの必要な措置を行い、その費用を所有者に請求する制度です。

根拠となるのは「行政代執行法」および「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」です。

空家特措法では「特定空き家」と判断された場合に、行政代執行が実施される可能性があります。特定空き家とは、倒壊の恐れがある、著しく衛生環境を損ねているといった問題のある建物です。

行政代執行は、自治体が公共の安全や衛生を守るための最後の手段です。個人の財産であっても、近隣住民の生活環境や安全を脅かす場合には、行政が介入せざるを得ません。

1-1 行政代執行が適用されるケース

行政代執行が適用されるケースは次の通りです。

- 建物が倒壊の危険性を持っている

- ごみが放置され、衛生環境に悪影響を及ぼしている

- 不審火など火災のリスクが高い

- 景観を著しく損なっている

このような条件に該当すると、空き家は特定空き家に指定され、行政代執行が適用される可能性が高まります。

実際に、周囲の通報や行政の調査を契機に、突然行政から通知が届くこともあります。空き家を持つ全ての方にとって、他人事ではない現実といえるでしょう。

2章 空き家が行政代執行される流れ

空き家がいきなり行政代執行の対象になるわけではありません。

行政代執行は、一定の手続きを踏んで段階的に進行します。

- 空き家の現地調査

- 特定空き家の認定

- 指導・勧告・命令の通知

- 命令不履行による代執行令書の交付

- 行政代執行による解体

- 費用請求・強制徴収

早い段階で適切な対応をすれば、代執行は回避できます。

では、空き家が行政代執行される流れを見ていきましょう。

2-1 特定空き家に認定される

最初のステップは、特定空き家の認定です。

自治体が現地調査を行い、危険性や周辺への悪影響を確認します。結果、建物が特定空き家と認められると、行政が指導・勧告などの対応を開始します。

認定基準には建物の劣化状態、外壁や屋根の崩落、ゴミの堆積、雑草の繁茂など、さまざまな要素が含まれます。

2-2 行政から指導・勧告を受ける

特定空き家に認定されると、所有者に対して指導や勧告が行われます。

指導や勧告を受けた場合、解体や修繕、清掃など適切な対応を行えば、代執行を回避することが可能です。この段階では、まだ自主的な対応ができるため、早めに行いましょう。

また、自治体とのやり取りの中で改善計画を提出すれば、今すぐの改善でなくとも、柔軟に対応してくれることもあります。

無視や放置が最も危険な行動であることを理解しておきましょう。

2-3 代執行令書で通知を受ける

命令を無視し続けると、行政は代執行令書を交付します。

代執行令書とは、行政が強制的に処分を行うことを正式に通告する書類であり、所有者の意思では止められません。代執行令書には、執行の実施日や対象範囲、使用する業者などの詳細が記載されており、法的拘束力があります。

執行日以降は行政の判断で進められるため、所有者が介入する余地は少なくなります。

2-4 行政代執行により解体される

代執行令書に基づき、行政が業者に依頼して建物を解体します。

解体作業は、住民への通知や安全対策を含めた上で実施されますが、当日になって初めて気づくケースもあり得ます。

連絡先が不明な所有者の場合、事後報告だけで解体が完了してしまうケースも珍しくありません。

2-5 費用請求・強制徴収される

解体や処分にかかった費用は、すべて所有者に請求されます。支払いが行われない場合は、財産差押えなどの強制徴収が行われる可能性があります。

解体・処分費用の延滞が続けば、行政は差押えや競売などの措置を取ることができるため、早めに支払わなければなりません。

登記簿に記載された所有者がすべての責任を負うため、名義変更や相続未処理の放置も大きなリスクとなるでしょう。

3章 行政代執行の費用相場

行政代執行による空き家の解体費用は、一般的な解体よりも割高になります。理由は、事前調査や行政の監督、手続きの複雑さなどがあるからです。

建物の構造別に見ると、以下が概算の費用帯です。

- 木造住宅:80万〜150万円

- 鉄骨造:150万〜300万円

- 鉄筋コンクリート造:200万〜500万円

地域や建物の規模によっても変動し、アスベスト除去などの特殊処理が必要な場合はさらに費用が膨らむ可能性があります。

行政代執行はあくまで強制的な処置であり、所有者の予算感とは無関係に進められるため、思わぬ出費となるケースもあるでしょう。

3-1 通常の解体より高い

通常の民間解体であれば、相見積もりを取りコストを抑えることも可能です。

しかし行政代執行では、行政が選んだ業者による解体であり、もともとの予算が高めに設定されているためコストが高くなりがちです。

加えて、行政手続きに伴う人件費や書類作成、住民対応などの間接費用も上乗せされるため、民間解体より20〜30%程度高額になることも珍しくありません。

放置すればするほど、費用面のリスクも大きくなるといえるでしょう。

3-2 実際に行われた事例

実例として、北海道室蘭市では、築60年近くになる木造平屋の空き家に対して、行政代執行による解体が行われ、費用約800万円が発生しました。

高額な費用となりましたが、所有者が改善しなかったため、解体費用を請求することとなります。このように各自治体において積極的に代執行が行われているのが現状です。

他にも兵庫県や奈良県などで、100万円〜250万円超の解体費用が発生した事例が報告されています。全国の実例を見ても、空き家の行政代執行は現実的な問題であり、空き家を持つすべての方が知っておくべき情報といえるでしょう。

4章 空き家が行政代執行されると費用は誰が払う?

行政代執行で発生した費用は、基本的に空き家の所有者が全額負担します。

たとえ本人に支払い能力がなかったとしても、滞納すれば財産を差し押さえられるリスクがあることを覚えておきましょう。

行政代執行の費用は、法律に基づいた請求であり、行政としても例外を認めない姿勢で臨んでいます。そのため、登記簿上の所有者が死亡していたら法定相続人に請求が行われます。

名義変更や相続登記を怠ることで、思わぬトラブルに巻き込まれることもあるため注意が必要です。

4-1 行方不明の所有者の場合はどうなる?

所有者が行方不明の場合、行政は家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立て、その管理人を通じて費用回収を図ることが可能です。

それでも回収が困難な場合は、最終的に税金が充てられる可能性があります。

ただし、行政としても安易に税金を使うことは避けたい意向があり、まずは徹底的に所有者を探し出し、負担を求める姿勢のようです。

また、不在者財産管理人には報酬も発生するため、間接的に費用がさらに膨らむ点も忘れてはなりません。

4-2 相続放棄後の空き家の解体費用は誰が負担する?

相続を放棄したとしても、次の相続人が管理を開始するまでの間は、放棄した人に管理義務があるとされています。

次の相続人とは「熟慮期間中の他の相続人」のことであり「確定的に相続した人」ではありません。

この期間に空き家問題が起これば、放棄した人にも責任が及ぶ可能性があります。

費用負担は、複数の相続人に管理義務があれば「不真正連帯債務」の扱いとなり、全員が全額の債務を負うケースが多いと考えられるでしょう。

民法の条文解釈に照らしても、放棄者が完全に責任を免れることは難しく、現状では最高裁判例もないため、自治体の判断による運用が行われているのが実情です。

結論、放棄だけでは責任を逃れられないと理解しておくべきです。

5章 行政代執行を避けるための予防策

行政代執行は最後の手段であり、適切な管理や対応をしていれば回避が可能です。行政代執行を回避するには、放置せず何らかの形で空き家の活用や処分に取り組みましょう。

時間が経つほど建物は老朽化し、選択肢が狭まるため、問題が大きくなる前に対策を講じておく必要があります。

では、行政代執行を避けるための予防策を解説します。

5-1 空き家を売却する

もっとも確実な対策は売却です。空き家でもリフォーム向けや投資用物件としてニーズがある場合も多く、専門の買取業者や不動産会社に相談すると効果的です。

最近では、空き家専門の買取業者も増えており、築年数が古くても買い取ってもらえるケースがあります。早めに売却すれば、固定資産税の節約にもつながるため、空き家を使う予定がない場合は前向きに検討しましょう。

5-2 空き家を定期的に管理する

定期的な巡回・草刈り・清掃などを行うことで、特定空き家に認定されるリスクを下げられます。

空き家を管理しているだけで、行政の対応も柔らかくなり、指導・勧告を受けるリスクが大きく下がるケースも多いでしょう。

定期的な管理ができない場合は、管理代行サービスを利用することも有効です。特に、遠方に住んでいる場合は、交通費や負担を考えると、月1回でも管理代行サービスに依頼する価値があります。

5-3 空き家を解体する

不要な建物であれば、自主的に解体してしまうと安全です。多くの自治体では空き家の解体に補助金を出しており、申請することで費用負担を大きく減らせる可能性があります。

補助金の上限は地域によって異なりますが、50万円〜100万円程度の補助が受けられることもあります。申請には書類や写真の提出が必要なため、事前に自治体に相談しましょう。

5-4 空き家バンクに登録する

空き家バンクを活用することで、地域活性化を目的としたマッチングが可能になります。買い手が見つかれば、放置によるリスクから解放されるため有効です。

空き家バンクは、全国の自治体で整備されており、登録から成約までサポートしてくれるケースもあります。空き家を早めに手放したい場合は検討しましょう。

5-5 寄付や譲渡を行う

売却が難しい場合は、自治体やNPO、法人への寄付や譲渡も選択肢の一つです。無償であっても、維持管理から解放されるメリットは大きいといえるでしょう。

特に、相続トラブルを避けたい場合や、相続人がいない場合に有効な方法です。ただし受け取り先の条件や制限があるため、事前に確認しておきましょう。

まとめ:空き家は放置すれば行政代執行に!負債になる前に活用を考えよう

空き家を放置すれば、いずれ行政代執行の対象となり、高額な解体費用を請求されるリスクがあります。解体費用を払えないと、財産の差押えや法的トラブルにまで発展します。

所有している空き家に心当たりがある場合は、早めに売却するなど、負債となる前に資産として活用できる道を探りましょう。

行政代執行は、最後の警告ともいえる制度です。放置せず、できるだけ早く動くことが、空き家問題を防ぐ最大の対策です。

「住まいの賢者」では、司法書士と連携して、相続登記から活用・売却・放棄の相談まで一括で対応しています。空き家を放置することでリスクや費用が膨らむ前に、ぜひ無料相談をご活用ください。

不動産の無料相談なら

あんしんリーガルへ

電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。

「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。