目次

はじめに

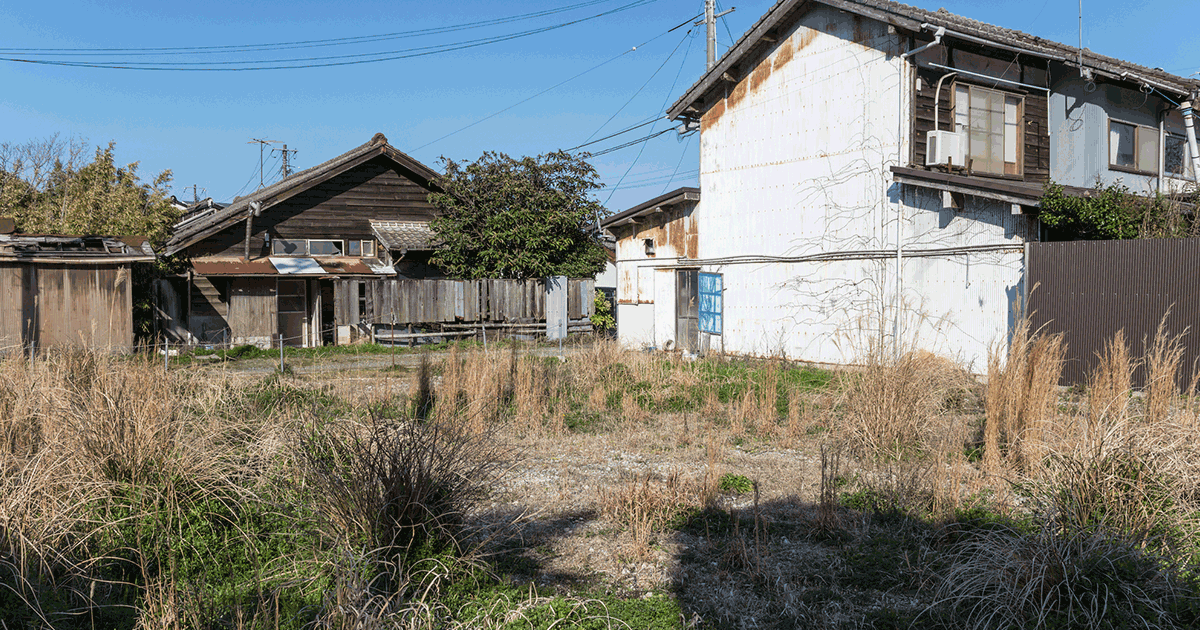

自身の親などの家族が亡くなった際、財産の相続が発生します。しかし、人によっては、被相続人(亡くなった人)が保有していた財産を引き継ぎたくないこともあるのではないでしょうか? 例えば、まったく使っていない古い土地など、引き継いだとしても負債にしかならない場合は、相続に躊躇しがちです。

被相続人の財産を引き継ぎたくない場合、相続放棄という方法があります。しかし、相続放棄した財産の中に土地があった場合、「相続放棄したあとは土地の扱いはどうなるのか?」「自分がその土地に関わることは一切なくなるのか?」といった不安を覚える方は少なくありません。

この記事では、相続放棄をした土地はどうなるのかについて解説していきます。そのうえで、土地の管理義務に関する注意点・相続放棄以外で土地を手放す方法についても触れていきます。

第1章 相続放棄をした土地はどうなる?

1-1 残りの相続人が相続する

相続放棄した場合、自身のほかに相続人がいれば、他の相続人が土地を相続します。この場合、土地の管理義務等も他の相続人が負うことになります。

1-2 同順位の相続人が全員相続放棄すると次の順位の相続人に相続権が移る

相続では、相続の順位が定められており、この順位が同じ相続人が全員相続放棄した場合、次の順位の相続人に相続権が移ります。相続の順位は、以下の通りに定められています。

- 配偶者:常に相続人となる

- 第1順位:子供 (亡くなっている場合は、孫)

- 第2順位:親 (亡くなっている場合は、祖父母)

- 第3順位:兄弟姉妹 (亡くなっている場合は、甥姪)

例えば、先順位である被相続人の子供が全員相続放棄をした、あるいは元から存在しない場合は、親に相続権が移ります。

以下のケースで具体例を見ていきます。

- 被相続人には、配偶者、子供2名がいる

- 被相続人の父母はどちらも存命である

この場合、被相続人の子供がいる限り、父母には相続権がありません。しかし、子供が2名とも相続放棄した場合、父母に相続権が生じることになります。これに合わせて、土地の相続権も発生します。

なお、配偶者は、相続放棄しない限り、常に相続人となります。

1-3 相続人全員が相続放棄すると最終的に国のものとなる

相続人の一部が相続放棄した場合の土地の相続権の流れは、1-2で紹介した通りです。しかし、相続人全員が相続放棄をした場合は、土地が国のものとなる可能性があります。

とはいえ、相続人全員の相続放棄のあと、すぐに土地が国のものになるわけではありません。

まず、被相続人に特別縁故者がいれば、その特別縁故者に相続財産が分与されることがあります。

特別縁故者と判断される人は、ケースによって異なりますが、概ね以下の要件によります。

- 被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の配偶者や、直接の血縁ではない同居者など)

- 業務以外で、被相続人の療養・看護に努めた者

- その他、被相続人と特別な関係が認められた者

土地を含む、どの程度の財産が特別縁故者に渡るかは家庭裁判所の判断によります。とはいえ、相続人全員が相続放棄した場合、特別縁故者が土地を相続する可能性は十分あり得ます。

また、故人が所有していた土地が、共有名義だった場合、その共有者に故人の持分が帰属します。

相続人全員が相続放棄し、特別縁故者がいない・土地も共有名義ではない場合、最終的に土地を含む財産は、国庫に帰属することになります。

第2章 相続放棄した土地も管理義務は残る?

2-1 現に占有している場合に相続放棄後も管理義務が残り続ける

相続放棄したとしても、該当の土地を現に占有している場合は、管理義務が残り続けます。

2023年3月までの法律では、相続放棄をした後でも、不動産の管理義務が残るケースがありました。しかし、旧民法には、「相続放棄後の管理義務対象者があいまいである」という指摘も少なからずありました。それを受けて、2023年4月の民法改正の際に、不動産の管理義務に関する条文が以下のように変更されました。

| 民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。 |

この改正により、相続放棄後に不動産の管理義務が残るのは、「相続財産を現に占有している場合」のみに変更されました。これは、「事実上の支配・管理をしている状態」を指します。

例えば、相続以前から被相続人と同居しており、かつ被相続人の没後もそのまま住んでいる場合は、該当の不動産を「現に占有している」とみなされます。この場合は、相続放棄をしたとしても、相続人や清算人が決まるまでの間は、不動産の管理義務が残ります。

土地の管理義務を放棄するために相続放棄したとしても、相続以前の状況次第では、それが叶わない可能性がある点にご注意ください。

2-2 管理義務を免れるには相続財産清算人の選任を申し立てる

2-1でまとめた通り、相続が発生した時点で不動産を占有していた場合は、相続放棄をしても不動産の管理義務が発生します。

この管理義務を免れるには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。

相続財産清算人は、被相続人の債権者に対して債務を支払うなどし、処分を行った後に財産を国庫に帰属させる役割を担います。

相続財産清算人に遺産の管理を引き継いだ場合は、不動産を現に占有していたとしても、不動産の管理義務がなくなります。

第3章 土地を相続放棄する際の注意点

3-1 土地だけを相続放棄することはできない

相続放棄では、「土地だけ」を放棄することはできません。

例えば、被相続人が保有していた財産が、現金と土地の2つだったとします。この際、「現金は欲しいけど土地はいらない」と思ったとしても、土地だけを相続放棄することはできません。

相続放棄は、「被相続人が所有していた財産すべて」を放棄することになるためです。

もしも、「土地以外の財産だけほしい」という場合は、遺産分割協議を通して、他の相続人との分配を決める必要があります。相続放棄を検討する際は、どの手段が最善かしっかりと考える必要があります。

3-2 遺産を使用・処分すると相続放棄が認められなくなる

相続放棄をする前に、被相続人の遺産を使用・処分すると、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。

例えば、相続開始前の段階で、被相続人の財産にあたる現金を、何らかの用途で使用したとします。この場合、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。これは、土地以外も含めた、いずれかの財産を使用した場合に起こりうるリスクです。

土地の相続放棄を検討する際は、被相続人の遺産を使用・処分しないように注意する必要があります。

3-3 相続放棄には期限がある

相続放棄には、熟慮期間と呼ばれる期限が設定されています。これは、自己のために相続が開始されたことを知った時(被相続人が亡くなったときなど)から、3か月以内と定められています。

熟慮期間を超えた場合、原則として相続放棄ができなくなります。相続放棄に必要な書類の収集・ほかの相続人との調整等を考慮すると、決して余裕がある期間とは言い切れません。

熟慮期間を過ぎるまでにスムーズに土地を相続放棄したい方は、司法書士等の専門家に相談されることを推奨します。

3-4 相続放棄が受理されると原則として取り消せない

相続放棄は、原則として取り消しができません。

これは、他の相続人や債権者の法的関係の安定性を保護するための規定です。

ただし、以下の事由に該当する場合は、例外的に相続放棄の取り消しが認められることがあります。

- 詐欺・強迫や錯誤により、相続放棄をした場合

- 制限行為能力者(未成年者・成年被後見人など)が、単独で相続放棄した場合

上記のうち、「錯誤」については認められるハードルがやや高く、これによって相続放棄の取り消しが認められる可能性はやや低いといえます。

相続放棄の取り消し自体は、制度として存在していますが、実際に認められるケースはそう多くありません。特に、通常の成年者が、自らの意志で相続放棄をした場合、のちに取り消しが認められることはほぼないと言えます。

土地の相続放棄を検討する際は、後に取り消しができないことを踏まえて、慎重に決断してください。

第4章 相続放棄以外で土地を手放す方法

相続放棄以外にも、土地を手放す方法はいくつかあります。

4-1 売却する

土地を手放す方法として分かりやすいのが、土地の売却です。

土地を売却する際は、土地の価値を改めて算出する必要があります。ここでの価値は、相続税評価額等とはあまり一致しません。そのため、不動産会社等に査定を依頼し、売却価格の目安を出すところから始まります。

売却額の目安に納得したら、不動産会社に直接土地を買い取ってもらうか、仲介を依頼して買主を探すかを選択します。

仲介を依頼する場合は、不動産会社が売却活動を開始し、土地の買主が見つかったら、売買契約を結び、代金の支払いと、土地の引き渡しを完了させます。

なお、土地の売却によって利益が出た場合は、確定申告をすることになります。各種税金の支払いが必要となる可能性もあるため、売却を検討する際はご注意ください。

4-2 贈与・寄付する

土地は、他者や自治体に贈与・寄付することもできます。

土地を贈与する場合は、贈与契約を結び、贈与者と受贈者の合意のもとに手続きを進める必要があります。また、受贈者に対しては、贈与税等の税金の支払い義務が生じるため、その部分も含めて、すり合わせをしておくことが重要と言えます。

土地を寄付する際は、寄付先の属性によって必要な対応が変わることがあります。

例えば、自治体への寄付を検討する場合は、まず窓口に相談し、土地が寄付に適しているかの審査を受ける必要があります。また、公益法人に寄付する際、法人の性質によって贈与税が課税されるか否かが変わります。そのため、事前の調査・すり合わせが重要となります。

また、贈与・寄付に関しては、受贈者らとの合意が不可欠です。土地に需要があるかどうか、あらかじめ知人に尋ねてみる手段も有効と言えます。

4-3 相続土地国庫帰属制度を利用する

相続した土地の売却・贈与や寄付が難しい場合は、相続土地国庫帰属制度の利用も検討できます。

相続土地国庫帰属制度は、相続等によって土地を取得した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を国家に引き渡すことができる制度です。同制度の要件は、以下の通りに定められています。

- 相続や遺贈(遺言による贈与)によって土地を取得したこと

- 一定の負担金を納付すること

- 国が定める基準に適合すること

相続土地国庫帰属制度は、以下の2種類の費用が発生します。

- 審査手数料14,000円(土地一筆あたり)

- 負担金20万円 ※一部の農地や森林は面積に応じて算定

審査手数料は、制度利用を進めるにあたって必ず発生します。審査のうえで、「審査基準に適合する」と判断された場合は、負担金を支払う必要があります。

相続土地国庫帰属制度は、決して少なくない費用が発生する点に要注意です。

土地の処分方法について、売却や寄付、相続土地国庫帰属制度のいずれを利用すればいいか迷う場合は、専門家への相談をご検討ください。

まとめ:土地の相続放棄を検討している方は司法書士に相談可能

この記事では、土地の相続放棄をするとどうなるのか、相続放棄する際の注意点を中心に解説しました。

相続放棄は、「土地だけを放棄する」ことができないため、判断に迷う部分があることは否めません。また、相続放棄後の管理義務の有無等、注意点も多くあるため、個人だけで決断すると、手続き漏れやのちのトラブルに繋がることは少なくなりません。

「住まいの賢者」では、不動産の相続に強い司法書士と連携し、土地の相続放棄に関する相談や依頼を受け付けています。土地の相続放棄についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合せください。

不動産の無料相談なら

あんしんリーガルへ

電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。

「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。