目次

はじめに

土地の境界線は、不動産の価値やトラブルの有無に直結する、非常に重要な要素です。売買や建築、相続といった場面では、土地の正確な範囲が明確になっていることが前提となりますが、いざ「境界を確定させよう」と思っても、隣接地の所有者との間で思わぬ問題が生じることもあります。

この記事では、土地境界線の確定が必要になる場面や基本的な仕組みを解説したうえで、立会い時に起こりやすいトラブルとその回避法、さらにトラブルが深刻化した場合の対処法までを、実務的な観点からわかりやすくご紹介します。

第1章 境界確定とは?

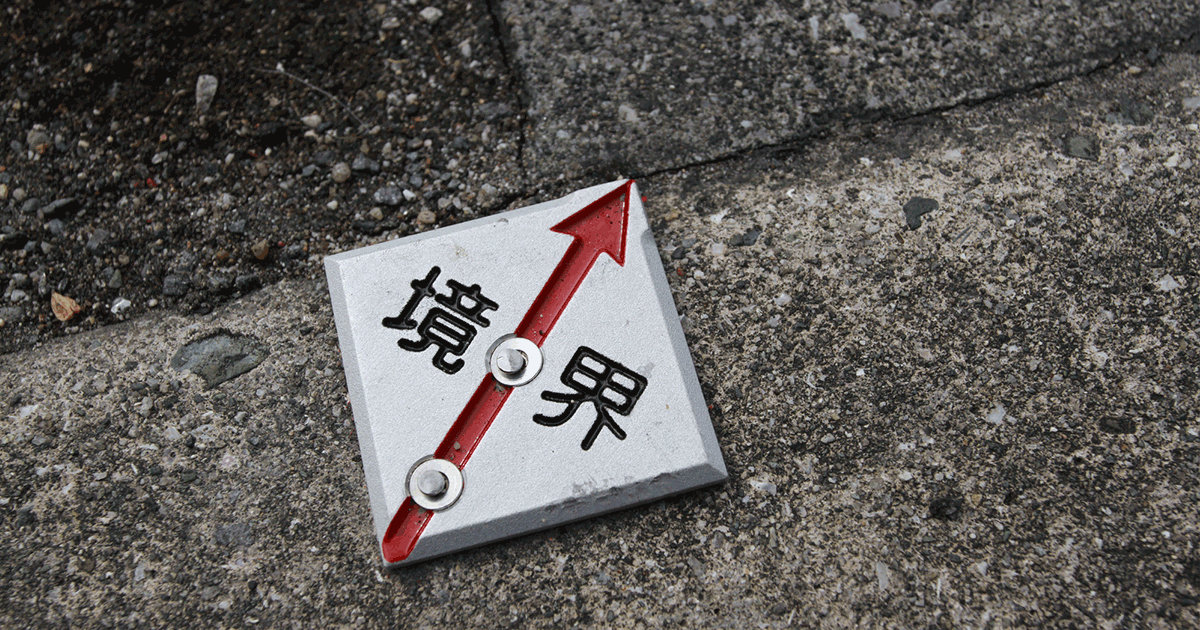

境界確定とは、隣接する土地との間で「ここが自分の土地である」という線引きを明確にする手続きです。一般には、所有者同士の立会いのもと、土地家屋調査士などの専門家による測量や調査を通じて実施されます。

境界確定が必要となる代表的な場面には、以下のようなケースがあります。

- 不動産を売却する場合(正確な面積の提示が必要)

- 建物を新築・増築する場合(敷地境界からの距離の制限あり)

- 相続による土地の分割や登記変更を行う場合

土地の境界が曖昧なままでは、買主とのトラブルや建築制限への抵触、さらには相続人どうしの争いに発展することもあります。

特に昔ながらの住宅地では、口頭の取り決めや目印代わりの塀・フェンスに頼っていることも多く、客観的な境界資料が存在しないケースも珍しくありません。そうした曖昧さを解消するためにも、正式な境界確定は非常に重要です。

なお、登記上の「筆界」と所有権の「境界」が一致しない場合もあるため、注意が必要です。境界確定は、不動産の価値を守り、安心して活用・相続・売却するための基本条件ともいえるでしょう。

第2章 土地境界線の確定時に隣家の立会いは義務ではない

土地の境界線を確定するにあたり、「隣家の立会いは絶対に必要なのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。実際のところ、隣接地の所有者の立会いは義務ではなく、あくまで任意です。

そのため、隣家が何らかの理由で立会いを拒否した場合でも、土地家屋調査士などの専門家が実施する測量や資料調査をもとに、境界を確定させることは可能です。

しかしながら、隣家の協力がないまま境界を確定させると、将来的に認識の食い違いからトラブルが発生する可能性が高まります。「そんな場所が境界線とは聞いていない」といった主張により、近隣関係が悪化するケースもあります。

そのため、たとえ法的な義務はなくても、隣家に立会ってもらい、現地で境界線を一緒に確認することが望ましいとされています。立会いの場では、登記簿謄本・公図・過去の測量図などの客観的資料を提示しながら丁寧に説明し、最終的には「境界確認書」といった書面に記録として残すのが一般的です。

隣家と共通の認識を持ち、将来のトラブルを未然に防ぐためにも、任意とはいえ立会いを依頼し、協力を得る努力をすることが重要です。

第3章 土地境界線の確定時の立会いで起きやすい5つのトラブル

3-1 隣家が立会いを拒否する

境界確定において最も多いトラブルの一つが、「隣家が立会いを拒む」というものです。立会いは任意のため、法的に強制することはできません。

拒否される背景には、「面倒だから」「関わりたくない」「境界を確定されると損する気がする」など、感情的または誤解に基づく理由が含まれます。

こうした場合は、土地家屋調査士など第三者の専門家を通じて、境界確定の必要性や隣家側にもメリットがあることを丁寧に説明し、相手の理解を得る努力が求められます。

3-2 隣家との間で境界線について認識にズレがある

過去のブロック塀や庭木などが「目印」として長年使われてきた結果、実際の境界線と現場の認識にズレがあるケースも少なくありません。

「ここまでが自分の土地だと思っていた」という誤解が起きやすく、話し合いがこじれる原因にもなります。

このようなときは、登記簿、公図、地積測量図などを照合しながら、できるだけ客観的な資料に基づいて説明することが重要です。どうしても合意が得られない場合は、公的な解決手段を検討する必要があります(詳細は第5章にて解説)。

3-3 隣家が境界杭の設置に反対する

境界杭を設置する際、「余計なものを打ち込まれたくない」「杭の位置に納得できない」といった理由から、隣家が反対するケースもあります。杭の設置は、少なからず相手方の敷地付近に手を加えることになるため、心理的な抵抗が生じやすいのです。

この場合も、境界杭はあくまで「明示・保全のための目印」であり、法的にも意味のあるものであることを丁寧に伝える必要があります。また、杭の設置は勝手に行えないため、必ず合意の上で進めることが原則です。

3-4 家屋・塀などの建造物が境界をはみ出していることが発覚した

立会いや測量の過程で、隣家の塀や建物が境界線を越えて自分の敷地に入り込んでいる(いわゆる越境状態)ことが明らかになるケースもあります。

この場合、相手方に悪意がなくとも、解決には時間と配慮が必要です。いきなり撤去を求めるのではなく、状況を冷静に共有し、代替案(賃貸借契約、覚書の作成、今後の建て替え時の是正など)を提案しながら話し合う姿勢が求められます。

3-5 立会い後に書面を交わすことを拒否された

現地での立会いは無事終了したものの、「確認書は必要ない」「口頭で済ませよう」と言われ、書面作成を断られるケースもあります。ですが、境界の合意内容を証拠として残すには、書面による取り決めが不可欠です。

後日トラブルになった際、「言った・言わない」の水掛け論を避けるためにも、境界確認書を作成し、署名・押印をしてもらうことが望ましいでしょう。どうしても難しい場合は、境界確定訴訟や筆界特定制度の活用を視野に入れることも一案です。

第4章 土地境界線の確定時の立会いトラブルを回避する方法

4-1 隣家に事情を説明し理解してもらう

立会いを円滑に進める第一歩は、隣家への丁寧な説明です。いきなり「立会いしてください」と申し出るのではなく、「なぜ境界を確定する必要があるのか」「お互いの将来のためであること」を、わかりやすく伝えることが重要です。

たとえば「売却予定がある」「新築を検討している」など、具体的な背景を示すことで相手の理解を得やすくなります。

4-2 立会いの日時について隣家の都合を優先する

隣家が協力的であっても、日程調整で摩擦が生じるケースは多々あります。平日が難しい相手には土日を提案する、時間帯にも配慮するなど、柔軟に対応しましょう。あらかじめ複数の候補日を提示して相手に選んでもらうのが効果的です。

4-3 登記簿謄本や公図など公的資料を用意する

感覚や記憶に頼った境界認識では、トラブルが生まれやすくなります。登記簿、公図、地積測量図などの公的資料を事前に準備し、根拠をもって説明することで、相手の信頼を得やすくなります。

資料は法務局で取得でき、事前に準備しておくと当日の説明がスムーズになります。

4-4 境界杭を設置するメリットを隣家に説明する

境界杭の設置は、物理的に境界線を明示するための有効な手段です。「杭があることでお互いの土地をしっかり守れる」「今後の売買や建て替え時にトラブルを防げる」など、隣家にもメリットがあることを丁寧に伝えましょう。境界標は将来的な相続や売却の場面でも重要な役割を果たします。

4-5 建造物の撤去について丁寧に相談する

仮に境界を越えて塀や建物が設置されていた場合、法的には是正を求めることができますが、相手の気分を害してしまうと話が進まなくなります。

民法第234条では、建物は境界線から50cm以上離して建築することが定められています。この法的根拠を押さえつつ、「今後のトラブルを防ぐため」「あくまでもお互いの安心のため」といった言い回しで、冷静かつ誠実に話し合いましょう。

また、越境状態が長期間にわたって続いていた場合には、越境部分について相手方に取得時効が認められる可能性もあるため、対応には一層の慎重さが求められます。

4-6 境界確認書を作成するメリットを伝える

立会い後に口頭の確認だけで終えると、年月が経つにつれ当事者の記憶があいまいになったり、別の相続人が登場したりして再び境界でもめる可能性があります。

そのため、確認内容を文書で残す「境界確認書」の作成が非常に重要です。売却時に買主へ説明しやすくなったり、登記変更や建築許可の手続きでもスムーズに進んだりと、隣家側にも利点があることを伝えましょう。

第5章 土地境界線の確定時に隣家とトラブルが起きたときの対処法

5-1 筆界特定制度を活用する

話し合いがまとまらなかったり、隣家が非協力的な場合は、「筆界特定制度」の利用が検討できます。

これは、法務局に申請することで、中立の筆界調査委員が調査・測量を行い、登記上の境界(筆界)を公的に特定してくれる制度です。訴訟に比べて費用や時間を抑えられ、相手方の同意がなくても申請できる点も利点です。

ただし、筆界特定制度で判断されるのは「登記上の筆界」であり、所有権の帰属を争うようなケースには適しません。客観的な境界の明示を目的とする場面で活用するとよいでしょう。

5-2 境界確定訴訟を起こす

筆界特定制度を用いても解決できない場合や、そもそも所有権の境界を巡る深刻な争いがある場合は、最終手段として「境界確定訴訟」を提起することになります。

この訴訟では、裁判所が当事者の主張にかかわらず、客観的な資料や証拠をもとに境界を判断します。最終的には判決によって境界が確定し、法的な効力を持ちます。

ただし、訴訟には時間と費用がかかるため、できる限り他の手段での解決を目指すのが一般的です。

まとめ

土地の境界線は、見た目以上に複雑でセンシティブな問題です。特に隣接地との立会いでは、感情や誤解が絡むことでトラブルに発展するケースが少なくありません。しかし、事前に丁寧な説明や資料の準備を行い、冷静に対応することで、多くの問題は未然に防ぐことができます。

また、万が一トラブルが深刻化した場合でも、筆界特定制度や境界確定訴訟といった公的な解決手段が用意されています。安易に放置せず、必要に応じて専門家のサポートを受けながら、的確に対処していくことが大切です。「住まいの賢者」では、相続登記や境界確定に関するご相談も、司法書士や土地家屋調査士と連携して一括対応しています。

まずはお気軽に、無料相談でお悩みをお聞かせください。

不動産の無料相談なら

あんしんリーガルへ

電話相談は9:00〜20:00(土日祝09:00〜18:00)で受付中です。

「不動産のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。